秤的由來

世界上最原始的秤,其實物證據(石塊(kuài)砝碼)發現於今巴基斯(sī)坦境內(nèi)的印(yìn)度河文明遺址,距今已有三、四千年的曆史。古埃及人在同時代的記載中也有提及(jí),但至今(jīn)沒有發現實物。

在(zài)中國,秤的(de)出現也很早。春秋中晚期,楚(chǔ)國已經製造了小型的(de)衡器 — 木衡.銅環權(quán),用來稱黃金貨幣。完整的一套(tào)環權共十枚,大體以倍數遞增,分別為一銖、二銖、三(sān)銖、六(liù)銖、十(shí)二銖、一兩、二兩、四兩、八兩、一斤。中國曆(lì)史博物館藏有一支戰國時的銅衡杆,這種衡器即不同於天平也(yě)不同於後來的稱杆,但與不等(děng)臂天平類似。

秤的定(dìng)義

測量物體質量的衡器,常見的有杆秤、台秤、案秤(chèng)等。彈簧秤一般情況下可以用所測(cè)得物體的重量來代替物體的需求量。

發明傳說

相傳範蠡在經商中(zhōng)發現,人們在市(shì)場買賣東西,都是用(yòng)眼估堆,很難做到公平(píng)交易,便產(chǎn)生了創造一種測定貨物重量的工具的想法。 一(yī)天,範蠡在經商回家的路(lù)上,偶然(rán)看見一個農夫從井中汲水,方法極巧妙:在井邊豎一高高的木樁,再將一橫木綁在木樁頂(dǐng)端(duān);橫木(mù)的一頭吊木桶,另一頭係上石塊,此上彼下,輕便省力(lì)。範蠡頓受啟發,急忙回家模仿起來:他用一(yī)根細而直的木棍,鑽上一個小孔,並在小孔上係上麻繩,用手來掂;細木的一頭拴上吊盤,用(yòng)以裝(zhuāng)盛(shèng)貨物,一頭係一鵝卵石作為砣(tuó);鵝卵(luǎn)石(shí)搬動得離繩(shéng)越遠,能(néng)吊起的貨物就越多。於是他想:一頭掛多少貨物,另一(yī)頭鵝卵石要移動多遠才能保持平衡,必(bì)須在細木上刻出標記才行。但用什麽東西(xī)做標記好呢?範蠡苦苦思索了幾個月,仍不得要領。 一天夜裏,範蠡外出小解,一抬頭看見了天上的星宿,便突發奇(qí)想,決(jué)定用南鬥六(liù)星和北鬥七星做標記,一顆星(xīng)代表(biǎo)一兩重,十三(sān)顆星代表一斤。從此,市場上便有了(le)統一計量的工具——秤。 短命)!” 就(jiù)這樣,秤這種計(jì)量(liàng)工具便一代一代地流(liú)傳了下來,並一直沿襲了兩千(qiān)多年,直至今天。

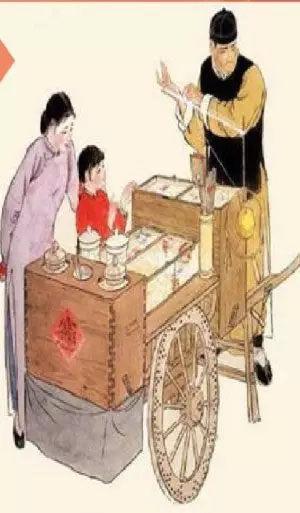

我國(guó)古時候的秤

我(wǒ)國古時候的(de)秤

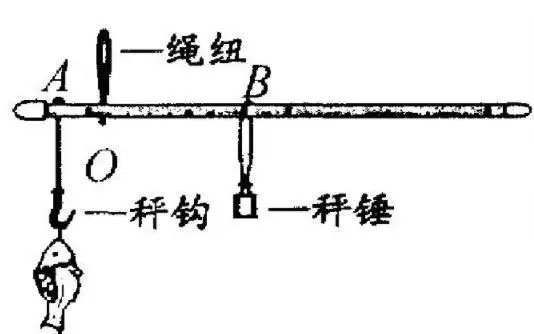

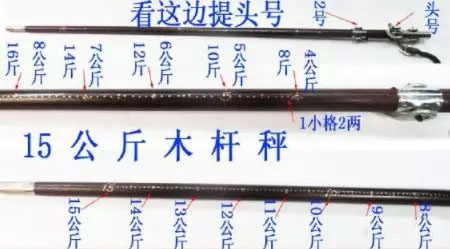

杆秤是秤的(de)一種(zhǒng),是利用杠杆平衡原理來稱重量的簡易衡器,由木製的帶有秤星的秤杆、金屬秤錘、提繩等組成。

以帶有星點和錐度的木杆或金屬(shǔ)杆為主體,並配有砣(砝碼)、砣繩和秤盤(或(huò)秤鉤)的小型衡器。按使用範圍和秤量的大小分為戥(děng)子、盤稱和鉤秤3種。

杆秤種類

天平(píng)秤

一種用來稱質量(liàng)的工(gōng)具,一端是砝碼(mǎ),放在天平的一端作為重(chóng)量標準的(de)金屬塊或金屬片,大小不一,各有一定重量;另一端有一個托盤,用來放置被稱的(de)物品。

現(xiàn)代發展

近年(nián)來(lái),電子衡器已(yǐ)愈來愈多地參(cān)與到數據處理和(hé)過程控製之中。現代稱重技術和數據係統已經成為工藝技術,儲運技術,預包裝技術,收貨(huò)業務及商業銷售領域中不可缺少的組成部分。

我國的衡器在20世紀40年代以前還全是機械式的,40年代開始發展了機電結合式的衡器。50年代開始出現了稱重傳感器為主的電子衡器。由於稱重傳感器各項性能不斷有新的突(tū)破(pò)。為(wéi)電子秤的發展奠定了基礎。

電子技術的發展推動了人類社會的進步,電子秤技術自(zì)20世紀(jì)開始得到迅猛發展,我國電子秤技術也取得了長足的發展。

在未來的發展中呈現:小型(xíng)化、模(mó)塊化、高精度、集成化、智能化、綜合性、組合(hé)性的(de)發展趨(qū)勢。

我們身邊隨處都可以看到各種類型的電子稱

菜市(shì)場、超市等